BCAÇ 2919

CCS

CCAÇ 2738

CCAÇ 2739

CCAÇ 2740

- Detalhes

- Categoria: CCAÇ 2739

- Visitas: 25255

PEQUENA HISTÓRIA DA CCAÇ 2739

1. Incorporação no RI 2 em Abrantes

Os militares que viriam a fazer parte da C. CAÇ 2739 têm como unidade mobilizadora o Regimento de Infantaria n.º 2, sediado em Abrantes, em cuja Instrução Especial (IE/I/70), a maioria dos seus elementos vieram a tomar parte. Impulsionados pelo comando, e porque se tratava de preparar militares que os iam acompanhar no Ultramar, os graduados deram o seu melhor na sua implementação. Estava bem presente neles a ideia de que “o suor perdido na instrução era sangue poupado na mata”. Nesta fase, são já elementos preponderantes na sua formação pelo espírito que lhe vieram a imprimir: o tenente-coronel de infantaria Álvaro Jorge Rogado Quintino, à frente do Batalhão, um militar que tinha tanto de comandante como de amigo; o capitão de infantaria Rui Fernando Ribeiro de Lucena Coutinho que, para além de outras considerações que lhe pudéssemos fazer, gostávamos de o ter como comandante de Companhia; bem como os aspirantes a oficial miliciano, comandantes de pelotão: Emídio Ferreira de Aguiar, pessoa reservada, já com muitos meses de oficial; Augusto Marques Honório, de risadas repentistas, cordato e amigável; António Óscar Peixoto, com o seu olhar arguto, por detrás de uns óculos avalizadores, de todos o mais militarista; Cassiano de Azeredo Magalhães Loureiro, de trato afável, muito calmo e ponderado que, sem ser militarista, procurava levar a água ao seu moinho. Os cabos milicianos, futuros furriéis, alguns já se destacavam pela sua competência e entusiasmo mas, por serem muitos, não vamos já falar neles. As praças em instrução, cada qual com as suas potencialidades e experiências de vida, e de que viemos depois a seleccionar uns tantos para a Escola de Cabos, revelavam já grande espírito de missão, mostrando-se mentalizadas para a mobilização que ali vinha, quase certa. Na eminência de entrarem numa “guerra”, encaravam a instrução com espírito de sacrifício, esforçando-se por ter aproveitamento nas diversas provas que tinham de prestar.

Todos os milicianos, oficiais, sargentos e praças, a quem lhes tinha sido incutida a ideia de um Portugal que ia do Minho a Timor, estavam a tomar parte nesta comissão de serviço para o Ultramar, em geral, não muito entusiasmados, antes apreensivos, empurrados pelo sistema. Os graduados já sabiam que iam ser mobilizados para Angola, e as praças, ainda que não estivessem mobilizadas, encaravam esta eventualidade como a mais provável. Só não faziam ideia onde iriam parar – ninguém sabia! Por essa altura receava-se muito a ida para o “Leste”, onde se constava que as Nossas Tropas (NT) estariam a sofrer baixas consideráveis. Durante muitas noites, cada um nos seus silêncios imaginava o pior desta comissão, que era o de vir a ser morto ou ficar estropiado. Todos já tinham ouvido histórias sinistras de ex-combatentes, muitas vezes empoladas. Houve até quem se suicidasse só de as ouvir. E, alguns, assistiram mesmo a funerais de militares falecidos no Ultramar, tendo tido oportunidade de ouvir as mães, as esposas e as noivas em pranto junto das urnas e depois ouvirem a salva de tiros da guarda de honra, quando o caixão descia à terra, que era mais um motivo para uns tantos, e sobretudo umas tantas, se alvoraçarem num último choro, às vezes misturado com desmaios. Mas era melhor nem pensar nisso naquele momento, sem hesitações, calando os nossos medos, ali estávamos para continuar Portugal. E íamos partir, não porque estivéssemos muito certos daquela política, não porque estivéssemos de acordo com o regime, mas porque o sistema, a estrutura, o peso de um Portugal descobridor com mais de quinhentos anos de história, ainda pesava muito nas nossas consciências e, também, porque não dizê-lo, pela repressão então reinante, porque não estávamos habituados a pôr as coisas em questão. Muitos, com problemas particulares, aventuraram-se à emigração clandestina, e por lá ficaram na situação de desertores, mas nós íamos partir.

Os militares do quadro permanente (oficiais e sargentos), embora determinados, sem mostrarem qualquer abatimento, procurando tirar o maior partido da instrução, nos seus apartes mais íntimos já denotassem algum cansaço por mais uma mobilização, no meio de uma guerra que, para eles, parecia não ter fim à vista. Pois enquanto os milicianos, passados dois anos regressariam a casa, se regressassem, claro, essa era a sua esperança. Os do QP, dois anos depois seriam outra vez mobilizados, não se sabia para onde. Ora, uma tal perspectiva, sobretudo para os quadros mais jovens, para além do risco que representava, não era de modo nenhum dar-lhes um mínimo de estabilidade familiar.

O calor daquela parada ardente do quartel de Abrantes, onde tantas vezes formámos e desfilámos, os longos crosses pelas estradas que davam acesso à cidade, em que suávamos as estopinhas, as matas e campos baldios onde tivemos a instrução individual do combatente, as instruções nocturnas, a estacão de caminho de ferro como ponto de chegada e partida, aquele pequeno lago à frente da messe, a carreira de tiro, os quartos, as casernas, os refeitórios e a porta de armas por onde se entrava mas também saía, ainda hoje, os que por ali passaram os têm bem vivos na memória.

2. IAO em Santa Margarida

Em 25 de Maio de 1970, a CCAÇ 2739 começou, de facto, a sua existência como subunidade ao deslocar-se para o então Campo de Instrução Militar de Santa Margarida (CIM), onde se iria realizar a Instrução de Aperfeiçoamento Profissional (IAO). No dia seguinte à sua chegada deu-se início a uma Escola Preparatória de Quadros (EPQ), destinado aos graduados que iam tomar parte nesta fase da instrução. Por aqueles dias foram-se também juntando a nós os especialistas, os homens de transmissões, os condutores, os cozinheiros, os escriturários, vindos de outras unidades, que depois iriam parar à formação.

No dia 1 de Junho, já com o IAO a decorrer, foi feita a saudação às tropas pelo seu comandante, tenente-coronel de infantaria Rogado Quintino que, com as forças formadas em parada, proferiu de forma bem sentida as seguintes palavras de circunstância à sua unidade:

“Terminada a organização do Batalhão, que tenho orgulho de comandar, dirijo a oficiais, sargentos e praças as minhas saudações, completamente confiante que todos estarão já bem compenetrados desta hora de começar, da importância de um perfeito e total aproveitamento do curto período inicial da sua preparação, para o futuro da sagrada missão de soberania, no território Pátrio do Ultramar. Desejo acentuar, que quanto mais duro e esforçado for o trabalho de cada um nesta primeira fase da vida da Unidade, quer seja Comandante de Companhia, de Grupo de Combate, de Secção, ou de Equipa, seja simples Soldado Atirador – mais fáceis mais tarde, se tornarão, sem sombra de dúvida, as suas actividades em defesa das populações, nas acções punitivas contra os bandos de adversários, como em contrapartida, aumentadas serão as probabilidades de êxito, e diminuídos, substancialmente, os nossos riscos e vulnerabilidades, face aos ataques traiçoeiros dos mesmos adversários.

Por ter observado já a entusiástica actuação de muitos, ao longo de toda a Instrução Especial, haver constatado a convicção no tratamento das boas normas de Disciplina, e um forte ideal em todos os que comando – é orgulhosamente que assumo o Comando que me é confiado, mesmo que avaliando e pressentindo bem o tremendo peso das responsabilidades dele resultantes.

E agora VAMOS À FAINA e que Deus a todos ilumine e acompanhe.”

Já com a Companhia formada, recriando o ambiente que iríamos encontrar, aproveitámos aqueles pinhais para fazermos patrulhamentos, trabalharmos ao nível de secção e pelotão. Adaptámo-nos aos rádios, fizemos mais fogo de G3 e morteiro. Mas aquela instrução serviu ainda para nos conhecermos melhor, fortalecermos os laços de camaradagem, enfim, para dar espírito de corpo à Companhia. A instrução decorreu dentro da normalidade por toda aquela aridez do CIM, já com o pessoal um pouco saturado, com o pensamento voltado para a família e para o perigo que o espreitava. O que mais ansiávamos era pelos fins-de-semana, ali aproveitados com sofreguidão, como se fossem os últimos.

Em 28 de Junho houve um incidente com um unimog da nossa Companhia. Vínhamos do Sul, na estrada que vai dar à estação de caminhos-de-ferro de Santa Margarida, felizes por irmos no dia seguinte de licença. Tocados por esta euforia, algumas praças do 2.º grupo de combate fizeram uma grande algazarra à passagem de um automóvel com duas mulheres, assaz bonitas, só se sabendo mais tarde serem mãe e filha. Aconteceu que o homem que as acompanhava não gostou nada de tais galanteios, que considerou excessivos, e ultrapassando o unimog com o seu automóvel, (julga-se que para tirar satisfações), travou bruscamente. Ora, aquela viatura militar, transportando uma secção, tinha pouca manobrabilidade e, o condutor ao desviar-se para evitar o embate, despistou-se, despenhando-se pela ravina que ia dar ao rio Tejo. Com alguma sorte houve apenas três feridos graves. O 1.º cabo miliciano António José da Silva Lage já não seguiu connosco para Angola.

Já aqui, em Santa Margarida, o capitão Coutinho, para além da sua acção disciplinadora e rigor na instrução, procurou criar espírito de corpo à sua subunidade, fazendo-a interiorizar o seu “Grito de Armas” que, após auscultar os seus subordinados, tomou a seguinte fórmula:

Também adoptámos o lenço amarelo à volta do pescoço, como distintivo da Companhia, como mais um símbolo que servisse para nos unir e, pelo qual, viemos a ser conhecidos e temidos pelos nossos antagonistas.

Em 15 de Julho, ainda no CIM, já com a instrução concluída, na presença dos Exmos. comandantes da 2.ª Região Militar e da 3.ª Divisão, a nossa Companhia desfilou integrada no Batalhão, com mais outras três unidades mobilizadas para o Ultramar. Seguiu-se a cerimónia da bênção e entrega do guião da unidade que, logo após, foi considerada pronta para o embarque.

3. Viagem no “Vera Cruz” até Luanda

De 29 de Junho a 9 de Julho, entrámos 10 dias de licença que, as normas (do tal artigo 20.º das NNCCMU), nos concediam antes de embarcarmos para o Ultramar. Durante este período íamo-nos despedir da família e preparar a nossa vida para aquela longa ausência e, gozadas que foram, reunimo-nos de novo no CIM, onde seguimos de comboio para Lisboa para embarcarmos no navio “Vera Cruz”, um belo transatlântico de 21.000 toneladas, outrora utilizado nas carreiras de África e para o Brasil. Chegados à doca da Rocha do Conde Óbidos, ali desfilamos no cais de embarque em continência ao representante de Sua Ex.ª o Ministro do Exército. Cada um dos nossos passos tinha de ser ritualizado nestas cerimónias repetitivas, fastidiosas, mas inevitáveis.

Embarcámos em Lisboa em 25 de Julho de 1970, pelas 10 da manhã, uma hora bem escolhida, pois com os atrasos fez-se meio-dia e, estando já pronta a refeição no navio, tivemos que ir almoçar – alguém nos chamou, – diminuindo com isso o número de militares no convés e o clamor das despedidas junto do cais, a evitar, embora nesta altura ele já tivesse perdido grande parte do seu dramatismo: a visão apavorante dos primeiros tempos da guerra. Mesmo assim, alguns militares ainda tiveram ali os seus familiares num último adeus. O navio fez soar a sirene, grave e autoritária, ia partir. Alguns choros se apossaram das mães, esposas e noivas que ali se deslocaram, vindo dos mais diversos pontos do país. Houve acenos de lenços, brados de últimas despedidas. E o navio lá seguiu, indiferente àquele clamor e mesmo à beleza luminosa das colinas da cidade de Lisboa. Passou por debaixo da ponte, reduzindo a um minúsculo pináculo a igreja de Santa Engrácia, depois apequenou a Torre de Belém, saindo à barra do Tejo, nesse dia transformado, para muitos, num vale de lágrimas. Pouco depois só se erguia cá atrás a bruma, que era a Serra de Sintra, o último testemunho do Portugal metropolitano e, por fim, mergulhámos no oceano infinito, rumo ao desconhecido.

No “Vera Cruz” fomos tratados com a dignidade de passageiros civis, fazendo uso dos luxos e requintes de que o navio desfrutava, que incluía entre outros: piscina, cinema e sala de jogos. Os oficiais ocuparam a 1.ª classe, os sargentos a 2.ª e as praças a 3.ª ou arremedos disso, pois grande parte dos soldados dormia nos porões, em beliches improvisados para aquelas viagens, escuros, sem as mais elementares condições de conforto. Além disso, tinham que gramar com o ruído incomodativo da casa das máquinas. Valia-lhes que podiam vir até ao convés apanhar ar fresco e observar o mar, que era igual para todos, e às vezes proporcionava surpresas agradáveis, com peixes voadores a perseguirem o navio, e outros maiores a virem à superfície da água fazer um giro ao horizonte. Alguns militares enjoaram e passaram por maus momentos, mesmo indo na 1.ª classe, contudo, em geral, todos apreciaram a viagem.

A oficialidade ocupava belas suites, sendo-lhe destinado um restaurante de luxo, onde eram servidas refeições opíparas, com pratos cheios de enfeites rebuscados, ao gosto da burguesia. Lembro-me de um que vinha com um artístico moinho à vela, ostentando desfraldadas velas brancas, que servia só de adorno, não era para comer, claro. Os sargentos também não tinham razão de queixa, e neste aspecto, nem sequer as praças, embora tivessem de comer por mesas: saíam uns e entravam outros. Este verdadeiro cruzeiro aos Mares do Sul só foi mesmo afectado, dia 27 Junho, pela morte do Ex-Presidente do Conselho, Doutor Oliveira Salazar, já que durante o luto por ele decretado, as salas de recreação fecharam. Nesses dias a viagem tornou-se mais monótona. À noite éramos frequentemente atormentados com o espectro da zona militar que iríamos ocupar, dos perigos que nos espreitariam.

Vendiam-se a bordo máquinas fotográficas, de filmar e projectar, canetas de marcas prestigiadas, rádios, relógios e outros objectos importados, fugidos aos impostos alfandegários, naquele tempo, muito elevados, que alguns aproveitaram para comprar a baixos preços.

O elemento feminino rareava, mas ainda havia umas tantas mulheres integradas na tripulação a humanizar o paquete e, é curioso, que à passagem pelo equador foi dito, e até nos pareceu que se tinham tornado mais atraentes: os nossos olhos se vidravam nelas.

O navio aportou em S. Tomé e Príncipe para largar alguns passageiros, mas ficou longe da costa, deixando-nos ver a montanha escura de bruma e mistério que era a ilha naquele dia.

O “Vera Cruz” atracou no porto de Luanda em 4 de Agosto de 1970, pelas 04:30, mas só começamos a desembarcar pelas 06:30 da manhã. Seguimos de viatura até ao Campo Militar do Grafanil, no Norte da cidade, e ali mesmo, voltámos a desfilar em continência, perante Sua Ex.ª o general Oliveira e Sousa, comandante da Região Militar de Angola. Ainda passeámos os nossos camuflados pela cidade de Luanda, onde ficámos até 8 desse mesmo mês de Julho, data a partir da qual iniciamos a nossa viagem para Cabinda, que se estendeu por mais duas “levas”, a 13 e 18 desse mesmo mês, na lancha Aríete da Marinha Portuguesa. A emoção que então nos percorria era um tanto estranha, cruzam-se nela o medo, a aventura, a curiosidade e o espanto.

4. Ida para Cabinda com destino ao Bata Sano

Só à chegada a Luanda soubemos que íamos para Cabinda, e isto foi motivo de alguma satisfação para nós, que receávamos uma zona ainda mais perigosa. Foi-nos dito que o Enclave era calmo, que a actividade do inimigo era reduzida, mas agora vejo que aquelas palavras correspondiam mais ao desejo de nos tranquilizar do que ao de nos transmitir a mais nua e crua verdade. A lancha ia transportar um terço do Batalhão de cada vez, sendo as Companhias fraccionadas para se permitir uma sobreposição com as subunidades que íamos render. Pusemos as nossas malas e sacos de bagagem na coberta da lancha, que os marinheiros taparam com oleados, e aguardamos a chegada ao nosso destino. Ainda dormimos uma noite na embarcação, sem condições para o transporte de tropa, por onde calhou. A maioria das praças ficou-se por debaixo dos oleados. Revelando grande espírito de sacrifício não esboçaram qualquer protesto. Valeu que ali não fazia frio… à excepção daqueles que iam abaixo do nível das águas, tendo como “colchão” o revestimento férreo da lancha e o céu estrelado como “telhado”, nunca “raparam” tanto frio. Para amenizar esse “conforto”, cada um deles tentava, por todos os meios, “enroscar-se” no meio dos outros.

Saídos no porto de Cabinda, seguimos para o Bata Sano, a estrada já era asfaltada, a viagem fez-se sem grandes sobressaltos, mas durante o trajecto deu para experimentar a estranheza da paisagem que nos ia acolher durante dois anos, se lá chegássemos. As horas de chegada variaram, houve quem chegasse de madrugada. O itinerário seria relativamente seguro, mas para nós era como se já estivéssemos em plena guerra. Havia sempre o receio de nesse dia sermos emboscados e, a sermos, não seríamos os primeiros. Éramos na gíria “maçaricos”, militares sem experiência de combate, e o inimigo gostava de testar tropa deste calibre, na esperança de que, com meia dúzia de tiros nos matássemos uns aos outros. Mas felizmente não houve problemas. Pelo caminho, e mesmo no Bata Sano, por vezes a tropa “velhinha” era por demais exuberante na sua alegria de deixar aquele território, gritando em altos brados: “Maçaricos!”, “Maçaricos!”, “Maçaricos!”. Certa vez, o nosso major Alcobia, oficial de operações do Batalhão e pessoa já de certa idade, saiu mesmo da viatura e gritou para os “velhinhos” que nos invectivavam: “Ó pá, achas-me com cara de maçarico?!”. Eles calaram-se, respeitando a sua idade e o seu passado militar, já com outras comissões no corpo.

Tendo a CCAÇ 2739 chegado a 10 de Agosto ao Bata Sano, só assumiu funções de intervenção a partir de 14 do mesmo mês, mas só papel, o seu destino já estava traçado – ia integrar a operação “Mundo Novo”, que consistia em abrir uma estrada de terra batida de Buco-Zau ao Chimbete, um aquartelamento, sede de Companhia, situado numa zona de clima insalubre, junto do rio Necuto. A estrada ia ficar com um leito macadamizado de sete metros de largura, e uma extensão desmatada de cinquenta metros para cada lado, eliminando curvas e aplanando terrenos, tornando mais seguro o itinerário, onde no passado, os batalhões que nos precederam sofreram alguns revezes.

Bata Sano

O quartel do Bata Sano era constituído por um conjunto de edifícios da antiga sede administrativa que, mais tarde, se deslocou lá para baixo para o Buco-Zau, atravessado pela estrada que levava ao Belize num meandro do rio Luáli. A Companhia integrou-se na segurança do Batalhão, ambientou-se à zona, preparando-se para a nova missão que ali vinha. Estávamos na estação do cacimbo, bastante seca, em que nas picadas se levantavam grandes nuvens de pó à passagem das viaturas.

Íamos enfrentar um inimigo de dois tipos: o primeiro, que não estava ainda a desencadear a luta armada, constituído pela UPA, a FLEC e outros seus derivados, numa fase de alguma indefinição; o segundo, constituído pelo MPLA já com bons quadros, um comité político e outro operacional, operando a partir do Congo Brazzaville. Constituía, neste país, uma região militar directamente ligada a Agostinho Neto, dividindo-se em duas zonas: uma a norte, com sede em Dolisie e outra a sul, sediada em Banga. Conhecedor da importância daquele território, estava bem organizado e cada vez mais agressivo, destacando frequentemente bases temporárias para junto da fronteira.

Dolisie

A melhoria da rede estradal por aquelas remotas paragens era de grande importância para as NT, por facilitar o acesso aos aquartelamentos. Sendo uma região de floresta quase virgem, pouco povoada e, por conseguinte, um tanto abandonada sob o ponto vista administrativo, urgia garantir ali a nossa soberania, distribuindo-lhes subunidades militares com funções de quadrícula. Note-se que, inicialmente, o MPLA chegou a ter bases em Sangamongo, no Chimbete e até no Caio, bem dentro do Enclave.

5. Integração na Operação “Mundo Novo – 1.ª Parte”

Em 15 de Agosto 1970, com a formação do Agrupamento Alfa constituído pela nossa Companhia, reforçada por dois grupos de combate da CART 2616 e um da CCAÇ 2740 para além do Pelotão de Engenharia 2580, preparámo-nos para iniciar a operação “Mundo Novo”, naquela que seria a sua 1.ª Parte. Havia ainda um Agrupamento Beta, radicado no Tchivovo, onde estava sediada a CCAÇ 2738 a garantir a nossa segurança afastada e um Agrupamento Charlie, com base na CCAÇ 2570, a ocupar o Chimbete, com o encargo da segurança próxima. Fomos ocupar o acampamento do Caio, nas imediações do Buco-Zau, um espraiado no meio da mata, onde algumas árvores ainda tinham ficado de pé. As instalações eram precárias, só a cantina estava instalada num barracão de madeira. Os oficiais viviam numa tenda 16P, os sargentos nas cónicas e as praças, salvo algumas excepções, nas 3P que montaram à volta do acampamento, integradas na sua segurança. Estávamos em plena mata do Maiombe, o clima era insalubre e, para além do inimigo, os mosquitos eram uma ameaça constante. Dormíamos em colchões de ar, altamente incómodos que, por vezes, se esvaziavam durante a noite, deixando-nos a dormir ou acordando-nos em cima da terra batida. O acampamento era iluminado por um gerador eléctrico, possuindo potentes holofotes distribuídos pelo seu perímetro, projectados para o exterior, com os quais se pretendia reforçar à noite a segurança. Semanalmente podíamos desfrutar de uma sessão de cinema na Fazenda Alzira, ali ao lado, onde se cultivava café do tipo “robusta”. Cada dia iam para a frente de trabalhos três pelotões montar segurança ao pelotão de engenharia, que se fazia acompanhar por pesadas máquinas: escavadoras, cilindros, niveladores e uma camioneta de carga.

Buco-Zau

Nomeados por escala, no acampamento ficava um grupo de combate de serviço interno, um de piquete, um de reserva e um de descanso. Cerca das seis da manhã, seguiam para a frente de trabalhos três grupos de combate montar a segurança à engenharia. Devidamente equipados e armados, progrediam em coluna por um, respeitando as regras de segurança, com os combatentes distanciados uns dos outros cerca de cinco metros. Cada militar levava a sua vara de ferro (verguinha), afiada bem na ponta, para detectar as minas durante a sua progressão. Ir à frente era um risco enorme. Nessas alturas o coração batia mais forte, o perigo espreitava, a tragédia podia estar a um passo. Muitos se aproveitavam das pegadas do homem que ia à frente para não serem surpreendidos por qualquer mina anti-pessoal, embora o rebentamento de uma emboscada fosse uma questão a não pôr de parte. Chegados à frente de trabalhos, fazíamos o reconhecimento ao local e montávamos a segurança, iniciando a engenharia a sua faina. Havia um calor abafado e o miruí atacava sem descanso. O pessoal levava pastas repelentes, mas estas não eram cem por cento eficazes contra estes mosquitos que, frequentemente, nos pregavam profundas ferroadas deixando-nos auréolas vermelhas nos braços, na cara e no pescoço. Como a estadia na mata era prolongada, pois só regressaríamos à uma da tarde, levávamos um pequeno reforço alimentar constituído por um sumo e uma sandes, normalmente de chouriço, que comíamos ao meio da manhã.

O trabalho de engenharia começava pela desmatação que envolvia algum perigo pois, as árvores eram mais altas do que pareciam à primeira vista, nem sempre caíam para o lado pretendido e arrastavam outras mais pequenas consigo. Nesses dias, o alferes engenheiro gostava de estar presente e, nesta fase dos trabalhos, todo o cuidado era pouco. Depois seguiam-se os aterros e desaterros, a compactação, os arranjos finais. A terra ali era pouco pedregosa. O mais difícil ainda era arrancar as gigantescas raízes das árvores. Cada dia a frente de trabalhos se ia afastando do acampamento, tornando mais morosa a ida e a vinda.

Em 16 de Agosto, estávamos a iniciar a comissão e, pelas 07:40, sofríamos a primeira emboscada. Um grupo de observadores inimigo já nos andava a estudar há vários dias e ia ter ocasião de nos testar. As forças do MPLA, estimadas entre 25 a 30 elementos, ocuparam os morros do lado esquerdo da picada de onde poderiam retirar rapidamente para o Congo Brazzaville, que não ficaria longe, e iniciam o tiroteio. Os nossos homens abrigaram-se por onde puderam e reagiram prontamente, tendo o inimigo retirado ao fim de 30 minutos, não se sabendo com que baixas. Usou armas automáticas e os temíveis RPG2, deixando no local 8 quilos de explosivos que não chegaram a explodir, ao que se julga por deficiente montagem. Pouco depois, havendo o reconhecimento de que o inimigo já não estaria ali, progrediu-se até à frente de trabalhos, onde se prosseguiu com as tarefas do dia. Sofremos apenas um ferido ligeiro. Dada a densidade da mata não houve perseguição das forças adversárias, nem tal seria aconselhável, devido à dificultosa penetrabilidade na floresta e o desnivelamento do terreno.

Este relativo fracasso dos nossos adversários deu-nos algum alento. Afinal eles não eram tão perigosos como diziam. Tiveram-nos ali à mão, podendo desencadear a emboscada com todos os vagares, e nem sequer tiraram proveito do fogo inicial. De qualquer modo, deu para ver que vinham bem armados e estavam razoavelmente organizados. O fogo intenso que desencadeámos lá para cima, fê-los retroceder rapidamente. Eles viram que não tinham forças suficientes para atacar os três grupos de combate que, rapidamente se transformaram em seis, com os reforços vindos do acampamento, lançando para os morros uma nuvem de munições e granadas capazes de os matar a todos, caso não se abrigassem. Além disso, tiveram a oportunidade de verificar que estávamos a progredir seguindo as regras, com o pessoal bastante espaçado, não aos magotes, qualquer rajada que fizessem na nossa direcção, qualquer granada que lançassem para o meio de nós eram acções que nunca seriam muito compensadoras.

No dia seguinte os trabalhos prosseguiram. Quatro grupos de combate iam montar a segurança à engenharia e um, depois, regressaria. Vai a comandar a força, nesse dia, o capitão Coutinho. Ele próprio quis tomar parte nessa saída, dada a perigosidade que via nela. Na frente da coluna vai o 1.º grupo de combate da CCAÇ 2739, comandado pelo alferes Aguiar. Progredia-se com toda a precaução, três quartos de hora depois, estamos na frente de trabalhos, uma área enorme já desmatada, rodeada de árvores de grande porte. Com todos os cuidados, começamos a instalar as secções na orla da mata. A primeira secção ia ficar no lado direito, comandada pelo furriel Nogueira e, a segunda, no lado esquerdo, comandada pelo furriel Evaristo Vieira. Estávamos a seguir para os lugares que iríamos ocupar quando, de repente, se ouve uma explosão. Não se sabia bem o que tinha acontecido porque a área era bastante vasta, até que se nota um fumo negro do lado esquerdo da picada que dava para o Chimbete e, lá em cima, se destrinça alguém a gemer. Vozes de aflição se fizeram ouvir naquele ermo. O soldado Lourenço da Conceição Bernardo tinha pisado uma mina. Ficara sem um pé, vendo-se a carne cinzenta com aquele cheiro repulsivo a carne assada e a extremidade dos ossos da perna à mostra. Chegou-se logo a ele o socorrista e, pouco depois, o médico que lhe fizeram o tratamento que havia a fazer nestas circunstâncias. Foi chamado um helicóptero para o evacuar. Levaram-no de seguida para o hospital da Fazenda Alzira de onde foi, pouco depois, evacuado para Cabinda.

Naquela manhã, os trabalhos prosseguiram mas, o moral do pessoal tinha sido afectado. Uma nuvem de tristeza sobrevoava o interior da nossa alma. Aquele accionamento da mina podia ter acontecido a qualquer um de nós. Mais tarde soubemos que perdera a perna, embora os danos visíveis se tivessem ficado pelo pé. Com a azáfama e tensão com que andávamos, nem tivemos disposição para depois acompanhar devidamente o seu processo de recuperação na Metrópole. Ele, embora sem o pé, já se safara daquela guerra, enquanto nós ainda não sabíamos se íamos lá deixar os costados. No dia seguinte, o primeiro grupo de combate instala-se no mesmo lugar para montar segurança aos trabalhos e o alferes Aguiar segue para o local onde tinha rebentado a mina. Pega na pica, que usava com os demais nas suas progressões na picada para a detecção de engenhos explosivos e, fazendo uma picagem à zona, uma hora depois descobre ali um campo de minas. Assinala a primeira com ramos de árvore. Prepara-se para a levantar quando o seu furriel Nogueira, com mais experiência nesta área, o demoveu e, com algum vagar, a levantou.

Nos dias que se seguiram, bastante quentes e abafados, sob o constante ataque dos mosquitos, continuou-se com a operação. Sempre a mesma incerteza, a mesma monotonia dos tempos mortos e a mesma solidão de quem está próximo da Eternidade. Afinal, mesmo com o inimigo por longe, podíamos ter baixas e perder uma perna é algo apavorante. Muitos, ao pensarem naquela hipótese, diziam preferir a própria morte. Uma tal perda era, para eles, insuportável. Jovens que eram, não se queriam imaginar a serem uns inválidos para toda a vida.

Em 7 de Setembro, pelas 7 horas, iniciou-se a mudança do Agrupamento Alfa do acampamento do Caio para a região de M`Bundo. Nesse dia estiveram envolvidos em diversos patrulhamentos: o "Agrupamento Beta", garantindo a segurança afastada e o "Agrupamento Charlie" a velar pela segurança próxima, tendo a transferência decorrido sem incidentes. Tivemos que nos mudar já que a frente de trabalhos estava muito afastada do acampamento, fazendo-nos perder demasiado tempo nas nossas deslocações diárias, para além de aumentar o risco de accionarmos minas ou sofrermos uma emboscada.

M'Bundo

Mas nem com esta transferência a conseguimos evitar. Em 19 de Outubro de 1970, pelas 6 horas e 45 minutos, sofremos a segunda emboscada, ao que se julga por uma força de cerca de 70 elementos – seria um bi-grupo. Desta vez eles vinham mais bem preparados, ou assim se julgavam, e em maior número. Ocuparam, como seria de esperar, o lado esquerdo da picada, já desmatada, mas a alguma distância. Eles já tinham testado o nosso potencial de fogo. Conheciam-nos bem, pois era sabido já nos andarem a espiar há vários dias, o que não lhes era difícil, já que nos dispensávamos de penetrar naquela mata, quase intransponível. Eram guerrilheiros que ainda não conheciam muito bem a zona, recrutados que foram a Sul, fora do Enclave, entre os kimbundos e kilongos pois, o MPLA, não tinha muito apoio entre os cabindas, a pensarem numa independência separada, que pretendiam (e continuam a pretender), legitimada pelos tratados com o Governo Português, como o de Chifuma em 1883, de Chicambo em 1884, e de Simulambuco em 1885.

|

|

|

|

Monumento ao Tratado de Chifuma |

Monumento ao Tratado de Simulambuco |

Eles tinham uma emboscada marcada para esse dia, assim foi determinado pelos seus delegados políticos e comandantes militares, mas sabiam que iam enfrentar uma força de mais de cem homens disciplinados e bem armados, temeram-se, instalando-se muito lá atrás. Ao fazerem esta opção, as munições das suas Kalashnikov e RPG2 acabaram por passar por cima das nossas forças. Além disso, nós abrigámo-nos de imediato atrás de qualquer tapume ou tronco de árvore que a engenharia tivesse deixado por ali dispersos. A frente da emboscada chegou a atingir dois quilómetros de extensão. Chegaram a estar ali a reagir à emboscada seis grupos de combate, para além do pelotão da engenharia. Mesmo fazendo fogo mais ou menos ao acaso, para onde nos parecia ouvir disparos, despejámos para ali tantos milhares de munições de G3, tantas granadas de mão, de morteiro e de lança-granadas, que algumas acabaram por os atingir. Foi esta a razão que demorou tanto a emboscada, soubemo-lo mais tarde. Eles tinham de evacuar os seus feridos, alguns graves, e iam fazendo fogo, nem que fosse para o ar, para nos deterem cá em baixo. Nós, ao ouvirmos os seus disparos, ripostávamos pois, no meio daquela refrega em que o inimigo não se calava, não sabíamos sequer se já teríamos ou não baixas.

Havia medo de parte a parte. A mata era um labirinto, sendo para nós um suicídio tentar entrar nela naquela altura, tanto mais que certos trilhos de penetração, também chamados “fiotes”, estavam minados por nós, ou porventura por eles. O capitão Coutinho, algo nervoso mas decidido, ainda tentou ir à frente contorná-los pela picada de Sangamongo. Passou pelo alferes Aguiar que lhe ofereceu a sua ajuda. Ele pediu-lhe apenas mais uma secção e lá avançou com ela, timorato, tentar calar o inimigo. Mas mesmo lá à frente a mata era densa e, se junto à picada o solo parecia plano, ao penetrar nele ora subia ora descia abruptamente. Além disso, só era penetrável à força de catanada e, ele ao entrar por ali na mata, podia vir a ficar sob o fogo das suas próprias tropas que, na estrada já aberta, tentavam ripostar ao fogo inimigo. Sendo assim, depois de quase cinco horas de combate voltou para trás, fez um estudo da situação e, como não havia baixas entre o nosso pessoal, ligou para o Batalhão mandando suspender o fogo. Alguém disse ter visto fugir, mesmo ali à frente, um guerrilheiro mas, ainda hoje, há dúvidas se esta visão não terá passado mesmo… de uma visão.

Na altura não sabíamos que inimigo estávamos a enfrentar, que homens teríamos pela frente, mas em 4 de Novembro, a nossa rede de informações confirmou que tinham sofrido 8 feridos graves. Faz-se votos que não tenham sido mortos que deixaram por lá enterrados na mata e, que algumas fontes de informação fizeram constar pois, a nossa intenção nem sequer era essa, o que queríamos era vê-los longe da nossa zona de acção. Bem, a partir dali a CCAÇ 2739 ficou a ser bem conhecida e temida pelo inimigo, que fez referências aos “Lenços Amarelos” na sua estação de Rádio a emitir a partir do Congo Brazzaville.

Depois de tantas horas de fogo, já não se trabalhou nesse dia. Nesse aspecto eles conseguiram atrasar os trabalhos e cumprir parcialmente o seu objectivo. O brigadeiro, comandante de sector, fez um pequeno reparo ao exagero de munições gastas, mas elas, bem ou mal lá cumpriram o seu objectivo. E o inimigo, perante este seu desaire não mais nos voltou a atacar até ao fim da comissão.

Em 4 de Dezembro, tendo há muito iniciado a época das chuvas, tivemos de parar com a operação, ficando a picada rasgada até quase ao Chimbete, apenas com pequeno troço por compactar. Todavia, a ponte de cimento armado sobre o rio Necuto ficou concluída, o que significou um acréscimo na segurança para a Companhia sediada no Chimbete, a CCAÇ 2570, pouco depois substituída pela CCAÇ 2740, embora se tivesse a lamentar a morte na sua construção de um soldado de engenharia, que lhe deu o nome.

Regressámos então à sede do Batalhão, ao Bata Sano, onde permanecemos até 22 de Fevereiro de 1971, como Companhia de intervenção, deixando um grupo de combate a reforçar a Companhia sediada no Chimbete até 11 de Dezembro. Foi um período relativamente calmo e agradável, onde estreitamos as relações com a Companhia de Comando e Serviços do Batalhão (CCS). Algumas vezes descemos até ao Buco-Zau às lojas, onde se vendia de tudo numa mesma loja, desde tecidos, roupa e calçado, até géneros alimentícios e alta-fidelidade, ou mesmo tijolos e cimento. Havia nas suas imediações lindas mulheres oferecidas, algumas com filhos mestiços, rebentos militares de outros batalhões por ali passados.

Regressados à anterior condição de Companhia de Intervenção do Batalhão, tomamos parte em diversas escoltas e patrulhas. De 1 a 31 de Janeiro, um grupo de combate da Companhia andou a escoltar uma equipa dos Serviços Cartográficos do Exército que veio ali filmar a estrada para o Chimbete, querendo aproveitar para a propaganda o feito que tinha constituído a operação “Mundo Novo – 1.ª Parte”.

Em 3 de Fevereiro de 1971, um grupo de combate da CCAÇ 2740 accionou duas minas anti-carro e duas anti-pessoal na picada para Sangamongo. Iam fazer mais um reabastecimento àquele destacamento. Soube-se logo, com grande pesar de todos, que tinham sofrido dois feridos graves e dois ligeiros. A situação era calamitosa. Dois grupos de combate da CCAÇ 2739 foram então em seu apoio, tendo colaborado na condução dos feridos ao hospital da Fazenda Alzira, de onde foram evacuados para Cabinda.

6. Estadia no Tchivovo

Terminada a operação “Mundo Novo”, naquela que viria a ser a sua 1.ª Parte, depois de uma curta estadia na sede do Batalhão, a CCAÇ 2739 é transferida para o Tchivovo a 20 de Fevereiro de 1971, onde foi substituir a CCAÇ 2738. A transferência fez-se por duas “levas”, tendo a nossa Companhia garantido o serviço já no dia 22. O aquartelamento, constituído por uma série de barracões de madeira, era minimamente confortável, tendo como ponto fraco o reabastecimento de água. O alferes Peixoto, que fez parte da primeira leva, ia já instruído para tentar conseguir esse reabastecimento, directamente a partir de um poço nas imediações, o que conseguiu a custo com o seu pessoal. O motor, porém, acabou por avariar, e os riscos de segurança que implicava ir alguém lá abaixo todos os dias ligá-lo, levou a que se abandonasse o projecto. A Companhia passou a ter que ir buscar a água a uma ribeira ali próxima, junto à picada que dava para o Dinge. Era barrenta, com muito mau aspecto, mas não havia melhor. O grupo de serviço ia ali buscar diariamente alguns bidões de 200 litros, que depois fazia subir com um pequeno motor a gasolina para o depósito, a uns nove metros de altura. Lá em cima a água acabava por assentar, chegando mais ou menos transparente às torneiras, para surpresa geral.

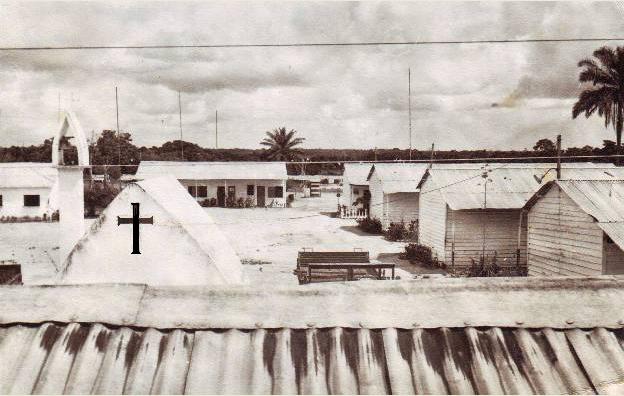

Porta de Armas do Tchivovo

O aquartelamento da sede da Companhia erguia-se numa grande planura, já na zona da savana, próximo de uma pista de aviação, cuja segurança estava à sua responsabilidade. Tinha uma pequena parada, à volta da qual se erguiam: do lado leste o edifício da cozinha, depósito de géneros e cantina, refeitório de praças e bar de praças. Do lado oeste as quatro casernas da formação e dos grupos de combate, com chão de cimento, beliches cobertos por mosqueteiros brancos, com os lavabos e sanitários lá ao fundo. As paredes eram de tábuas em sobreposição, escamadas, e o tecto de chapas de zinco, tornando aquele espaço quente quando havia sol, e barulhento quando havia chuva. As praças tomavam banho no balneário geral, onde a água, vinda do depósito ao lado, com o calor que fazia chegava ali já aquecida. Do lado norte ficava a capela, com a forma de concha, pintada de branco e, mais além, a oficina mecânica e o paiol.

Tchivovo - Casernas, Capela e Of.Mecânica

Do lado sul ficavam as messes de oficiais e sargentos, e já junto à porta de armas outro pequeno edifício com o gabinete do comandante de Companhia, a secretaria, o posto de socorros, o gabinete médico e o centro cripto.

Tchivovo - Foto tirada do telhado da Oficina Mecânica

Já fora do aquartelamento havia à esquerda um campo de futebol de onze e à direita um campo de futebol de salão, ao qual mais tarde se pôs um piso de cimento e se iluminou com quatro postes. Para além do campo de futebol, numa das suas laterais, erguia-se um estendal de quartos, todos ligados entre si, normalmente ocupados pelas “meninas” que por ali passavam para fazer umas temporadas, e por um lavadeiro da Companhia.

Tchivovo - O "Estendal" de quartos das "meninas"

A vida na Companhia, com o andar do tempo, tornou-se monótona. Para além dos serviços, escoltas, patrulhas e operações que tínhamos de fazer, nós tentávamos contornar esse marasmo com jogos de pedras (dominó, dados, damas e xadrez) ou cartas (bisca, sueca, king, bridge e até paciências), ou lendo livros e ouvindo música. Também tínhamos matraquilhos. Mas todo este frenesim de queimar o tempo, às vezes era insuficiente para o nosso tédio. Havia rádios com onda curta, mas as emissoras metropolitanas que realmente queríamos ouvir, raramente se sintonizavam ali, pelos menos em boas condições de audição. Houve um período em que chegámos a jogar à lerpa, mas a pequenos montantes. E havia o futebol de salão e de onze. Entrámos nos campeonatos do Batalhão que, para além dos resultados, proporcionavam algum convívio.

O calor normalmente apertava e com ele vinha a sede e algum mal-estar. Íamos então até aos bares beber Nocais e Cucas (as marcas de cerveja ali mais vendidas), as Sevenup, as Pepsi Cola e os sumos. Julgo que, no tabaco, a marca LM predominava. O uísque também era muito apreciado, servido habitualmente com algumas pedras de gelo sobretudo a oficiais e sargentos, que podiam comprar até duas ou três garrafas por mês, distribuído pela Manutenção Militar, livre de impostos.

Logo que chegou ao Tchivovo a Companhia fez destacar um grupo de combate para o destacamento do Safca, que fazia rodar mensalmente. Tratava-se de uma pequena povoação, onde havia uma serração de madeira a quem montávamos a segurança. Ocupámos casas de civis que nos foram cedidas, por onde distribuímos as diversas instalações. Havia ao cimo da rua uma capela de madeira, há muito abandonada pela Igreja, onde jogávamos ténis de mesa. Ao meio da rua desnivelada, que nos levava lá abaixo à serração, havia à direita um campo de futebol de onze, onde habitualmente também jogávamos, integrando elementos da população civil, que nos aceitava sem dar mostras de grande exuberância.

Na serração trabalhava-se a bom ritmo, serrando troncos das preciosas madeiras do Enclave que depois faziam transportar para o porto de Cabinda. Os nossos contactos com os civis eram reduzidos, cada um seguia a sua vida. Todavia, essas relações variavam com os períodos em que estavam ali ou não, determinadas pessoas ligadas à exploração. Ficou-nos na memória, bem vivo, talvez o mito das filhas do Antunes, de uma beleza que desafiava a nossa imaginação, que ainda hoje não sei se porventura existiram mas que, ao tempo, alimentavam os nossos sonhos.

Havia o Movimento de Viaturas Ligeiras (MVL), efectuado por regra às terças e quintas-feiras. Chegavam ao aquartelamento do Tchivovo normalmente duas viaturas com os géneros e o mais diverso material de aquartelamento e de guerra que era necessário. Com elas vinha o correio através do Serviço Postal Militar (SPM), que era muito apreciado, pois funcionava ali como um cordão umbilical que nos ligava à família. Por regra utilizávamos os “bate-estradas” ou aerogramas, fornecidos pelo Movimento Nacional Feminino e que eram de porte gratuito. Quando não recebíamos correspondência dizíamos que tínhamos “lerpado”, verbo que ali também significava morrer, tal o valor que lhe dávamos e, quando a recebíamos, procurávamos lugares recatados que nos permitissem alguma privacidade onde ficávamos esquecidos a olhar para o que ali vinha “falado”. Também passou pela Companhia a presidente do Movimento Nacional Feminino (MNF) e uma equipa de televisão para colher as mensagens de Natal a visionar na Rádio Televisão Portuguesa (RTP) que na Metrópole nos massacravam de Novembro a Janeiro com os inevitáveis e enfadonhos finais: “Adeus, até ao meu regresso”, como se esse já estivesse garantido.

Uma parte das nossas economias era deixada, por aqueles que o desejassem, a um familiar na Metrópole para mais tarde dispormos delas quando regressássemos. O pessoal tinha direito às licenças disciplinares, enfim, às férias, e quem tinha dinheiro gozava-as em Cabinda ou mesmo na Metrópole, ali chamada de “Puto”. Na capital do Enclave, para além de respirarem o ar cosmopolita de uma pequena cidade colonial, muitos aproveitaram para tirar a carta de condução e retemperar-se daquele tempo morno da Companhia que nunca se sabia quando podia ser de perdição.

Apesar do aquartelamento estar já na savana, proliferava por ali o mosquito “anofeles”, que espalhava entre nós o paludismo, a célebre malária, uma febre que demorava meia dúzia de dias a curar com comprimidos ou mesmo injecções à base de rezoquina. Houve quem contraísse sete vezes esta doença, que provocava um grande mal-estar, debilitando o pessoal e reduzindo a operacionalidade das nossas forças.

Aqui no Tchivovo, ainda quem nos ajudava a passar melhor o tempo eram as “meninas”, embora algumas tivessem bem mais de 30 anos, como a Maria que, com a sua conversa e boa disposição, para não falar de outros atributos, nos tornava mais leves as horas. Elas revezavam-se naqueles quartos e, quando chegavam de novo, para alguns era como se viessem virgens e logo merecedoras de uma visita especial de cortesia. Diga-se, para tranquilizar as pessoas mais virtuosas, que isto era feito só por alguns depravados que sofriam da doença de gostar demasiado de mulheres porque, os outros, tímidos e castos, ficavam pelo aquartelamento a meditar ou a rezar aos anjos e santos. Mesmo havendo a ajuda de mulheres “piedosas”, mesmo assim, frise-se bem, naquela puta de guerra ainda houve um ou outro que a determinada altura “virasse” temporariamente, o que levou ao espanto muita gente, ao notar que se tratava de militares cheios de operacionalidade e, aparentemente, muito machos.

Uma figura importante na região, era o chefe de povo de “Boma Lubinda”, Rafael Goma, um cabinda de que não se sabia a idade, mas que se calculava andar por volta dos 75 anos. De vez em quando visitava a Companhia escolhendo, para tal, os dias em que a feijoada fazia parte da ementa. O capitão Coutinho, que é natural de Moçambique e mantinha boas relações com toda a população do território, recebia-o cordialmente. Acusavam-no de, mostrando-se colaborante com as NT e sendo pago como TE, estar afeito com a FLEC e ter relações com o MPLA. Até de contrabandista o acusavam. O homem, já com muitos cabelos brancos, vinha uns bons quilómetros a pé até ao aquartelamento mas, a seguir à refeição, como para a realçar o seu estatuto, o nosso capitão mandava-o levar de viatura. Analisadas hoje as coisas mais friamente, podemo-nos dar conta que aquele homem vivia sob um colete-de-forças, sujeito a imensas pressões, grandes indefinições, tendo de gerir muito bem a situação para a guerra não chegar à sua terra. Tinha, como a maioria do seu povo, uma filosofia de vida pacifista, de respeito pela natureza, voltada para a família e prezando a liberdade.

Houve um período em que fizemos a escolta do MVL do Dinge ao Belize. Para além de patrulhamentos dentro da nossa zona de acção algumas vezes integrados na operação “Mundo Novo”, 2.ª e 3.ª Partes, e de algumas operações mais demoradas realizadas mensalmente, também fazíamos o apoio sanitário às populações da nossa zona. Muitos chamavam-lhe a “Psico”, por esta actividade, por vezes, estar mais voltada para a propaganda que para um verdadeiro apoio sanitário às populações embora ela, aqui, assumisse o seu genuíno significado. O Dr. Pires Alves granjeara a certa altura em “Boma Lubinda” uma auréola de prestígio, sobretudo para o seu chefe de povo, Rafael Goma, por lhe ter curado uma neta com uma enfermidade em que os curandeiros e feiticeiros tinham falhado.

Cabinda é uma terra rica em tradições e recursos naturais. Destes últimos podemos distinguir o petróleo, as madeiras e o café. Tinha fazendas de razoáveis dimensões, dotadas de uma gestão, que se poderia dizer moderna. Algumas comportavam mesmo farmácia, hospital e recintos de projecção de cinema. Uns dos que procuravam explorar esses recursos eram os americanos que chegaram a fazer prospecções de petróleo a cerca de dois quilómetros do nosso aquartelamento. Fizeram ali um furo, do qual vimos arder o gás remanescente durante uma ou duas noites, podendo depois constatar a qualidade do crude que para ali ficou, preto e viscoso, cercado por uma concha de terra de cerca de um metro de altura. Nesta altura o poço já estava selado. Só teria servido para confirmar que a plataforma continental também seria rica daquele produto. Estiveram na Companhia a tomar uns uísques, eram fortes, altos e alourados, referindo que aquela jazida tinha pouco interesse económico, mas nós sabíamos como eles eram discretos e dúbios nas suas revelações, defendendo os interesses da “Cabinda Gulf Oil Company”. O nosso alferes médico, Pires Alves, sendo perito em doenças tropicais, ainda lhes valeu nalgumas dificuldades. A vida no Tchivovo teve também os seus momentos bons. Ali pudemos sentir um pouco da magia, da singeleza e ancestralidade da Mãe África. Com parte da nossa comissão passada, a Companhia mereceu de Sua Ex.ª, o brigadeiro comandante do sector de Cabinda, o seguinte louvor:

No fim da comissão o tempo tornou-se ainda mais pesado, quase insuportável, a comissão parecia nunca mais acabar, e até dava a impressão que ia ser agora que íamos ter um azar e deixar ali os ossos para sempre. Havia alguns militares “cacimbados”, termo que utilizávamos para quem não estivesse a regular bem dos miolos, prestando-se aos mais incríveis disparates. Este estado de coisas só foi diminuído quando entrámos na febre de fazer os caixotes de madeira para levar as nossas coisas para o “Puto”, a despachar previamente num navio de carga. Muitos tinham feito pequenas compras: iam levar objectos de marfim, estatuária em pau-preto, quadros, panos, alta-fidelidade, e tudo o que lhes parecesse genuinamente africano.

Todas as semanas havia cinema no Dinge, indo ali normalmente dois unimogs e um jipe com pessoal assistir às sessões. Agora no Tchivovo, era no Dinge que fazíamos as compras mais urgentes. Algumas vezes fomos até ao Massabi, onde havia uma grande lagoa e marisco à venda, e mesmo a Lândana, antiga “Guilherme Capelo”. Havia um certo receio de ir a Cabinda de viatura, pois a ponte do rio Chiloango era controlada pela PE, e o comando não queria que saíssemos da nossa zona de acção (ZA) sem ser por motivo de serviço.

Em 29 de Junho de 1971, tendo saído um grupo de combate em patrulhamento com o alferes Peixoto a comandá-lo, o soldado condutor, Domingos Ferreira de Castro, num ressalto da picada deixou cair o “quico” e, tentando-o apanhar em andamento, tão desastradamente o fez que acabou por cair do unimog, sofrendo um traumatismo craniano. A viatura seguia devagar, imobilizando-se mais à frente. Foi um acidente estúpido. Veio a equipa médica, chefiada pelo Dr. Pires Alves, que lhe prestou os primeiros socorros e, devido à gravidade do seu estado, diligenciou a sua evacuação para Cabinda. De lá ainda o transportaram para Luanda, onde veio a falecer em 1 de Julho no Hospital daquela cidade.

A partir de 29 de Maio de 1972, ainda voltámos a colaborar mais activamente na operação “Mundo Novo”, já na sua 3.ª Parte, deslocando um grupo de combate para a zona do “Morro da Engenharia”, (antiga zona da “Curva da Morte”), que se manteve ali durante algum tempo em diligência de carácter permanente, garantindo a segurança na frente de trabalhos, chegando mesmo a ser utilizado no reabastecimento ao Sangamongo, para onde se deslocava agora a estrada.

Curva da Morte

7. Regresso

Quando se entrou na recta para o fim da comissão o pessoal animou-se, o capitão Coutinho arranjou um Volkswagen carocha pintado de cores bizarras, que fez colocar no jardim do comando em cima de um poste, e todo o aquartelamento ficou tomado de uma louca euforia. Era a alegria de ver ali à esquina o fim da comissão, que um ano antes parecia nunca mais chegar. Uns dias antes da nossa partida foi mesmo dada uma festa de despedida, em que foram convidados muito civis, num rol que incluía engenheiros, topógrafos e outros trabalhadores da “Mota & Companhia”, para além de comerciantes, madeireiros e famílias com quem tivemos contacto mais estreito. Repartia-se por dois pólos: um no refeitório das praças e outro em frente das messes de oficiais e sargentos, que se prolongou pela tarde dentro ao som de música de alta-fidelidade.

Os calendários espalhados pelo aquartelamento nunca foram actualizados tão entusiasticamente. Finalmente, estando a nossa zona pacificada, muito também por termos a norte, junto à fronteira, um pelotão dos TE, começamos a acreditar que íamos chegar inteiros ao “Puto”. Esta tropa TE, era de recrutamento local, conhecia bem o terreno e o inimigo, por ter um pé cá no Enclave e outro lá em Brazzaville, onde ainda tinha familiares, pois a divisão forçada do território na Conferência de Berlim, fez passar a zona do Loango, onde fica hoje Ponta Negra, do domínio de Portugal para o do França, que ali conseguia um porto a Sul para mais facilmente penetrar naquela faixa de território, que é hoje a República Popular do Congo.

Houve por essa altura tempo e entusiasmo para alguns militares concluírem a 4.ª classe. Meses antes foram criadas as aulas regimentais. O furriel enfermeiro Esparteiro, com alguma disponibilidade e boa vontade, foi incumbido de leccionar. A sala de aula ficava perto do bar de praças, adaptada de uma arrecadação do vasilhame. Quase no fim da comissão foram propostos a exame na Delegação Escolar do Dinge mais de uma dezena dos seus alunos. Ficaram todos aprovados. Estas habilitações eram então muito importantes: necessárias, por exemplo, para se tirar a carta de condução ou ter acesso aos empregos do Estado.

No fim da comissão, o grande frenesim era cintar os caixotes de madeira para levar as nossas coisas para o “Puto”. Finalmente foram-nos atribuídos os códigos que elas deviam ter para chegarem ao seu destino: o quartel do Regimento de Infantaria 2. Todos procuram levar uma última recordação que encontrassem, aparelhagens de alta-fidelidade ali mais baratas, panos de estampados regionais e muitos, até madeiras preciosas, de que fizeram os próprios caixotes, em que se incluía o célebre pau-preto, para não falar do “Pau de Cabinda”, ainda mais precioso em certas dificuldades da vida.

Mas ainda tivemos momentos desagradáveis antes do regresso, quando em 8 de Agosto de 1972, na operação “Mundo Novo – 3ª Parte”, o jipe do comandante da CCAÇ 3408 foi emboscado. Pereceram ali, à vista do acampamento do “Morro da Engenharia”, o capitão de infantaria António Alberto Rita Bexiga, o alferes médico Miguel Barroso Silvério Marques (da CCS do Batalhão) e o furriel miliciano Silvério J. Verdial Caldeira. Perante tal desastre, a Companhia ainda teve de destacar para ali um grupo de combate para reforçar e moralizar aquela Companhia, atingida por tão infaustas perdas.

Estado do jipe após emboscada

Em 12 de Agosto parte a primeira leva da Companhia para Luanda na lancha “Aríete” da Marinha Portuguesa. Era constituída pelo 1.º e 2.º grupos de combate. Com as “levas” das outras Companhias do Batalhão iriam aguardar o resto das suas subunidades no Campo Militar do Grafanil. As praças foram instaladas numa caserna sombria, mas fresca, e os sargentos na respectiva messe. Os oficias foram desencorajados a pernoitar ali, por os quartos disponíveis não terem o mínimo de qualidade e, ou foram para a messe de oficiais de Luanda, ou alugaram quartos na cidade à sua custa, embora com todo o prazer, já que na cidade se sentiam mais libertos, quase civis.

No quartel, a CCAÇ 2739 recebeu a primeira “leva” da Companhia do Batalhão 4910 que nos veio render, com uma grande almoçarada. Eram travessas e mais travessas de carne assada de um lado para o outro. Eles nunca pensaram que viriam a ser recebidos com tão opíparo banquete. Mas, quando mais tarde, alguns vieram a saber que se tratava de carne de burro, houve quem se escandalizasse, embora na altura a achassem saborosa, e muitos até tivessem repetido. Aquela era uma brincadeira inocente, em que até nós próprios já tínhamos caído.

Talvez sentindo-se melindrados por aquela recepção, talvez sentindo-se entusiasmados com as excelentes instalações desportivas que acabavam de receber, organizaram desde logo campeonatos de futebol de salão. E com tanto entusiasmo o fizeram, que o almoço que devia ser servido à uma da tarde, foi serviço às duas para se concluírem os jogos, e o jantar, que era habitualmente servido às sete da tarde, chegava a atrasar-se muito para além dessa hora.

Seguiram-se outras “levas” do Batalhão. Em Luanda, os primeiros a chegar, como que foram premiados por umas pequenas férias. Aquela cidade fervia de vida, tinha belas praias, bons restaurantes, cinemas ao ar livre, muitas mulheres bonitas e, num ambiente tão frenético, ninguém diria que ali a umas dezenas de quilómetros havia focos de luta armada.

Estando a Companhia toda em Luanda, a partir dali foi um instante até nos meterem num avião fretado à TAP e, assim, em 31 de Agosto regressámos a Lisboa. O capitão Coutinho e o seu adjunto administrativo ainda ficaram mais uns dias em Luanda a tratar da liquidatária da Companhia, que consistia na entrega dos materiais e do fecho das contas a entregar na Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração.

Quando algumas horas depois aterramos no aeroporto de Figo Maduro e saímos para Lisboa, já à civil, com uma cidade a transbordar de Verão, filmes recentes, e a televisão a emitir programas que eram para nós uma novidade, ainda parecíamos não acreditar, mas ali estávamos, finalmente, agora era apanhar o primeiro transporte que nos levasse a casa para abraçarmos os nossos familiares e darmos realização aos nossos sonhos, há tempo maravilhados na nossa cabeça. Lendo a imprensa e vendo os telejornais, dir-se-ia que todo o império se mantinha em paz, do Minho a Timor. Estávamos felizes, mas as nossas dificuldades não parariam por ali, tínhamos de nos reintegrar na vida civil, o que não iria ser fácil para todos. Não vínhamos os mesmos de quando fomos para lá. Aqueles dois anos tinham pesado muito nas nossas vidas.

8. Alguns Episódios Mais Caricatos

O Forno que não chegou a ser

Estávamos nós no acampamento do M`Bundo, e o pão tinha de vir do Bata Sano, não chegando ali normalmente fresco. O capitão Coutinho, cheio de boas intenções, arranjou uns pedreiros entendidos que moldaram umas centenas de adobes de barro, com o que pretendia fazer ali um forno no meio do acampamento. O forno era bem dimensionado, todos os dias íamos para a mata e, quando regressávamos, encontrávamos as obras cada vez mais adiantadas, dando-nos a esperança de, num desses dias, logo de manhã cedo podermos comer um belo papo-seco ainda quentinho. Por fim, tapada a abóbada, o forno teve de ser cozido, assim se pronunciaram os técnicos. Mas, segundo se crê, um tanto prematuramente, tal a ânsia de termos pão fresco. Encheram-no de lenha, que pouco depois fazia uma labareda enorme. Quem nesse dia ficou no acampamento nem queria acreditar. Finalmente tinham ali um forno a funcionar em plena floresta do Maiombe. No meio daquela pasmaceira, aquilo era um espectáculo digno de se ver. Muitos, à falta de melhor, perderam-se à volta dele. Era inacreditável: íamos ter ali uma padaria. Mas mais incrível do que isso foi o que aconteceu a seguir, com as labaredas a saírem altas à boca do forno, este ruiu subitamente sob um estrépito abafado, mas espalhafatoso, deixando sair da sua ruína um fumo negro maldito. Que azar! Tínhamos depositado tantas esperanças naquele forno! Aquilo não nos podia estar a acontecer. Perante um incidente tão insólito, a reacção de muitos foi rir lá pelos cantos, e até o sisudo alferes Aguiar. Quem não achou graça nenhuma foi o capitão Coutinho, que logo o repreendeu por naquele caso estar a ter tão pouca sensibilidade. Ainda hoje o citado alferes sente remorsos daquelas suas risadas, porventura insensíveis e desapiedadas, das poucas que teve no Ultramar. Ele viu à sua frente o desastre, e o carácter súbito e imprevisto é que o fez perder a pose, não a contratempo que acabava de ocorrer. No meio daquele ambiente estúpido, o melhor a fazer ainda seria rir, e o forno já não foi reconstruído.

A guerra dos chatos

O capitão Coutinho, homem de sólida formação militar, rigoroso nas ordens que dava e grande disciplinador, apesar de tudo era muito humano. Dava-se bem com a população civil, quer natural do Enclave quer da Metrópole, e também gostava de animais, quer domésticos quer selvagens. Certa vez pediu a um seu lavadeiro que lhe arranjasse um macaco. Ele fez-lhe a vontade e trouxe-lhe uma macaca. Ela era pequena, de olhos reguilas, divertida. Guinchava que se fartava, às vezes até se tornar incomodativa, mas nós a tolerávamos por ser pertença do nosso comandante de Companhia. Frequentemente saltava-lhe para o colo, cheia de afagos ou talvez receios de a pretenderem raptar, era um regalo ver aquela relação. O saudoso cabo Madeira, normalmente tratava dela, mas o animal, ainda sabia quem era o dono, e como tal o reverenciava. O capitão Coutinho tencionava mesmo levá-la um dia para o “Puto”, onde iria ser causa de admiração e, quiçá, cobiça dos seus amigos. Houve, porém, uma circunstância que veio gorar todos estes intentos. Certo dia ele começou a ver que tinha sob os pêlos púbicos pequenas lapas negras. Viu melhor, ele não era assim há uns tempos e, sendo cabeludo, fez uma pesquisa por outras zonas do corpo, onde constatou que também por aí se alapavam estranhos bichos: seriam chatos?! Seria lá possível, ele tinha tantos cuidados com a higiene pessoal! Vai falar com o médico, que tinha responsabilidades nesta área, o qual, com a sua autoridade, corroborou o veredicto: eram mesmo chatos, e era preciso fazer de imediato um tratamento radical. Não havia ali no Posto de Socorros uma mezinha própria para o caso e, à falta de melhor, o mais indicado seria mergulhar o corpo numa tina de petróleo. O médico regressou ao quarto, que era ali mesmo ao lado, algo apreensivo e, fazendo um exame às suas partes, verificou que também ele estava infestado. Veio comunicar o facto ao capitão que, verificando a realidade, com grande golpe de vista até lhe descobriu chatos nas pestanas. O caso alarmou oficiais e sargentos que, a viver na mesma ala e em contacto com o animal, também estavam infestados. Teve de ser feito um tratamento de raiz. Ao furriel Sousa das oficinas, o petróleo nunca fora tão precioso. O alferes Aguiar, que dormia num quarto ao lado, para além da ala dos sargentos, relativamente afastado da messe, ao saber do acontecimento riu-se da situação, confessando não ter sido atingido. Contudo, na primeira oportunidade foi ao quarto fazer uma peregrinação à volta dos testículos, e os pêlos púbicos estavam cravejados deles. Era a primeira vez que os via: já não ia morrer desta ignorância. Perdeu a vergonha e saiu “desembestado” do quarto até às oficinas buscar um frasco de petróleo, e nessa noite não descansou enquanto não se viu livre deles. É que alguns estavam tão fundos que se recusavam a sair de onde estavam, julgando-se já a viver ali de pleno direito. Feita uma investigação ao caso, verificou-se que era a macaca que estava carregada deles e os cedia gratuitamente aos seus amigos mais íntimos. Bem, aquela macaca teve um destino infeliz.

A sopragem dos “tomates”

Em Cabinda, terra de clima quente e húmido, das exuberantes paisagens, para além das “matacanhas”, um parasita que se infiltra sob as unhas dos pés, onde fazia casa e que, uma vez detectado exigia algum cuidado na sua extracção, pois, se não o tirássemos inteiro podia deixar lá dentro raízes que depois iriam voltar a criar; do paludismo, que nos punha demolho quase uma semana; havia ainda a célebre “flor do Congo”. O nome ouvido assim, até parece poético. Aquele Enclave é rico em madeiras, ferro, ouro, petróleo, e até possuía uma flor exótica, que seria o seu ex-líbris. A realidade, porém, era bem outra. Tratava-se de um fungo que provocava micoses nas virilhas, ao ponto de alguns militares mal poderem caminhar. Havia um soluto incolor usado pelo Laboratório Militar naqueles tempos, hoje proibido, por demasiado abrasivo, mas que era extraordinariamente eficaz. Era um ácido e tinha de ser esfregado numa compressa de algodão, muito ao de leve. Estávamos no M`Bundo na operação “Mundo Novo”, em plena mata do Maiombe, sob precárias condições sanitárias, e um dos furriéis mais castiços da Companhia vai ao Posto de Socorros tratar-se. Tinha as “partes” inflamadas com a tal “flor do Congo”. Estava já a esfolar-se, a gravidade do seu estado exigia um curativo menos abrasivo e mais cicatrizante. Vai daí e o furriel enfermeiro faz-lhe um tratamento à base de mercurocromo, neste caso, com menores precauções, ao que se julga. Ora ele tinha as virilhas num estado mais calamitoso do que se supunha – quase em carne viva. E aquele produto, nos primeiros dez segundos, ou talvez nem tanto, não fez efeito ─ para sua grande desilusão ─ mas passados que foram estes, atacou-lhe fortemente os tecidos. Aquilo queimava como fogo. Então, sendo acometido por uma dor insuportável, saltou de onde estava para fora da barraca, pondo-se aos saltos a gritar para o furriel Esparteiro: “Sopra-me aos tomates, sopra-me aos tomates!”. Só mesmo o frio fazia abrandar um pouco aquela dor. O furriel tentou-o socorrer, mas não com muito êxito, e ele por lá andou desesperado a dar saltar saltos de canguru, enquanto outros dos seus camaradas, impiedosos e maléficos, se riam às escondidas da sua infelicidade.

Um furriel ainda virgem

Havia um furriel, cujo nome me convém esquecer, mas que outros recordarão, antigo seminarista, grande apreciador de música, pessoa bondosa e, embora inteligente, noviço numa ou noutra área, e que os seus camaradas mais experientes tinham como virgem, uma virtude rara, que qualquer boa alma se devia orgulhar, mesmo nos tempos modernos. O furriel Nogueira, um “Ranger” bastante brincalhão, num período em que o alferes Aguiar comandava interinamente a Companhia, por o capitão Coutinho estar de licença, veio-lhe pedir autorização para fazer uma surpresa ao seu camarada, proporcionando-lhe uma noite de sonho. Ele, para além de inexperiente na área do sexo, era tímido, tinha-se de lhe dar uma pequena ajuda para cumprir com os desígnios da natureza. O alferes avalizou aquela partida na condição de não haver qualquer aspecto menos legal na sua execução. E assim, por volta da uma da manhã, tendo alguém atrasado o furriel na messe de sargentos, uma jovem, das que estavam ali em comissão como nós, em frente do aquartelamento, foi introduzida no quarto dele, indo-se deitar na cama dele como Deus a pôs ao mundo, já predisposta para lhe dar uma soberba aula. Um pouco antes da uma da manhã a messe fecha e o furriel regressa ao quarto. Não demoraria que o gerador eléctrico fosse desligado. Alguns dos seus camaradas estão já nos aposentos vizinhos, aguardando a sua chegada. Vêem-no entrar no quarto calmamente. Ele era sereno, não tinha problemas a apoquentar-lhe a consciência. Estão em pulgas para ver o desfecho daquilo. Cada um no seu sítio, permanecem calados como ratos, com os ouvidos à escuta. Houve um momento de silêncio, até parecia que a coisa se ia dar, que aquela tinha sido uma operação bem sucedida. Mas eis senão quando ouvem uma voz alarmada: “Oh! Oh! O que é que estás aqui a fazer?! O que é que estás aqui a fazer?!”. E ainda não foi naquela noite que eles o fizeram sair do seu estado virginal. Ao verem a jovem descomposta a sair à pressa do quarto, de linhas voluptuosas, ingloriamente desperdiçada, todos se riram, numa gargalhada que se estendeu até ao bar de oficiais, onde outros, também pecaminosos e ímpios, esperavam por resultados bem mais animadores. E naquela noite muitos ainda saíram do aquartelamento, confortar ou compensar as “meninas” daquele estrondoso insucesso.

Um passeio de burro em Tando Limbo

Num dia em que o 1.º Grupo de Combate fez o reabastecimento a Tando Limbo, onde estava instalado um grupo de TE’s com as suas famílias, o alferes Aguiar, que normalmente não era muito saído, dessa vez quis ver as condições em que viviam aqueles militares, de recrutamento local, comandados por um tal alferes Tati. Este, era uma pessoa forte, já de certa idade, cheio de experiência de vida, com quem dava gosto falar. Tomando-se de alguma familiaridade, tendo ali um burro à mão fez-lhe um convite, se não um desafio, para que ele desse uma volta de burro. Ora este oficial, que já tinha andado em quase todos os meios de transporte, quis experimentar mais este. O burro foi chamado à sua presença, muito solícito, e ele montou-o sem cerimónia. Contudo, uma vez em cima dele, o animal, que não estava habituado a ser montado por brancos sentiu-se traído, desatando a correr sem tino por aquele quartel dentro. O alferes Aguiar manteve-se firme em cima do burro, perante o olhar abismado do pessoal ali presente, que já estava à espera do pior. E assim veio a acontecer. Sem poder controlar o burro, que se armara em cavalo, ao ver que ele corria desenfreado em direcção a um corrimão de toros de madeira, aí com um metro e vinte de altura, que daria para passar o burro por debaixo, mas que a ele o partiria todo contra o madeirame, por instinto manda-se do burro abaixo, estatelando-se no chão. Todos vieram então até junto dele, aliás, preocupados – caindo de menor altura tinha morrido um soldado da Companhia, mas a ele nem um arranhão o tinha atingido. Ainda lhe andaram à procura de mazelas pelo corpo, e aí ele protestou: “Então eu já caí de um unimog, e mesmo de um eléctrico em andamento em frente da Assembleia da República, um belo sítio para se morrer; durante cinco horas estive debaixo de fogo, caindo pelo menos três granadas do RPG2 atrás de mim e não me aconteceu nada, e agora ia morrer aqui ingloriamente, caindo abaixo de um burro?!”. O alferes Tati pôs-se a rir às gargalhadas, e com ele todo o pessoal ali à volta, e aqueles quinze minutos foram os mais divertidos do dia.

Uma viagem ao interior da noite

Certa noite de muito cacimbo – o tédio infiltrara-se-nos pelos ossos dentro – já não sabíamos o que havíamos de fazer. Tínhamos jogado a tudo, lido tudo o que havia à mão, conversado sobre os temas que mais nos preocupavam. Para quem não estivesse de serviço, fechado o gerador eléctrico pela uma da manhã, só lhes restava mesmo era ir dormir para a cama e ser apanhado por qualquer pesadelo. Vai daí e uns tantos malvados, conhecedores das fraquezas humanas, vêm convidar o capitão Coutinho para ir fazer uma viagem ao interior da noite. Armados em detectives, iam espiar o que passaria àquela hora nos quartos das “meninas”. Talvez viessem a surpreender ali o próprio inimigo a colher informações. Ele e alguns oficiais, caindo o aquartelamento na mais sombria escuridão, avisam a sentinela da porta de armas e vão até às traseiras daquela zona de quartos, para além do campo de futebol, feitos de tábuas de madeira com longos anos de idade. As paredes estavam cheias de frestas, que até seriam uma bênção, refrescando o ambiente, mas que tinham o inconveniente de permitir que olhos curiosos pudessem ver o que ali se passava. Elas fechavam umas, mas outras se abriam. O capitão e os seus acompanhantes dirigem-se para o local. Levam lanternas, o sítio é pouco frequentado, havia pedras, latas, erva alta, era preciso caminhar com cuidado para não fazer barulho. Espreitando para dentro, nalguns quartos reinava a mais completa escuridão, mas noutros havia quem estivesse empenhado numa das mais antigas actividades de que há conhecimento. Algumas iluminavam levemente os quartos, e, tomadas por uma excitante energia, com a ajuda dos seus comparsas proporcionavam-nos um espectáculo completamente gratuito. Não havia dúvida que eram fidedignas descendentes de Eva. Havia ali postas a nu diversas poses, que muitos poderiam acrescentar ao seu cardápio para experiências futuras, mas uma preocupou o precavido comandante de Companhia. Estava ele no segundo ou terceiro quarto, a ordem agora não importa, quando alguém o chama à atenção em surdina: “Venha aqui, meu capitão, que isto tem que ver!”. Ele pôs-se a olhar com atenção pelo buraco, esteve ali um bom bocado, e não podendo esconder a surpresa perguntou: “Mas o filho da mãe não está a meter a língua onde não é chamado?!”. O pessoal ali à volta mal pôde conter o riso para não perturbar os pacientes. Era mesmo isso que estava a acontecer. Então, o capitão Coutinho, tomando consciência da gravidade do facto, protestou bastante indignado: “Eh! Eu tenho que tomar medidas!”. “Que medidas, meu capitão, não ligue ao caso, que a Milita anda sempre perfumada”. Tentou alguém pôr água na fervura. Mas ele não se sentiu convencido e voltou à carga: “É que ele não é um soldado qualquer, ele trabalha na cozinha!”. Então, outro oficial, talvez mais entendido na matéria acrescentou: “Não se aflija, meu capitão, que ele ao passar por lá com a língua não vai estragar o paladar!”. Todos voltaram a ter que conter o riso, afastando-se ligeiramente dos quartos por cima daquele chão cheio de escolhos. Estava tudo visto, iam regressar ao aquartelamento. Que noite mais quente! Tinham penetrado em pleno reino da estupidez. E depois daquele espectáculo, na solidão que era aquela mata, ainda a melhor coisa que podiam fazer era irem para a cama bater umas “pívias”.

Inura

- Detalhes

- Visitas: 11286

| Mensagem do Coronel RUI LUCENA COUTINHO, ex-Cmdt da CCAÇ 2739, a todos aqueles que pertenceram a esta Companhia |

Dentro de relativamente pouco tempo, completaremos 40 anos em que a maioria de nós se reuniu e conheceu no Regimento de Infantaria Nº2 em Abrantes, Unidade mobilizadora do nosso Bcaç 2919. A vossa juventude, aliada à responsabilidade e obrigação do cumprimento dos deveres militares, permitiu preparar e encarar a missão que nos foi destinada em Angola, não só com invulgar empenhamento, mas também com a certeza do envolvimento a curto prazo numa guerra que se sabia traiçoeira, onde o inimigo actuava sempre de forma inesperada e imprevista. Dois longos anos passados em Cabinda em condições difíceis de descrever, inicialmente terríveis, onde quase tudo faltava menos a vontade de sobreviver, transformaram ao fim de pouco tempo a fisionomia dos vossos jovens rostos, em semblantes carregados de dureza que reflectiam a saudade, solidão, sofrimento e doenças. A desconfiança permanente, aliada à incerteza sobre o que poderia acontecer no dia seguinte, manteve sempre com muito esforço a Companhia em níveis altos de prontidão e operacionalidade, pois a situação de imprevisibilidade militar era constante e poderia a qualquer momento causar danos irreparáveis. O início da comissão de serviço, com a colocação da companhia reforçada com três grupos de combate, em missão de apoio e segurança a um pelotão de engenharia, que actuava na região do M'bundo/Chimbete/Sangamongo, teve tanto de violento como desgastante, quer devido à precariedade dos meios que nos foram atribuídos, quer em termos psicológicos, tal o envolvimento e intensidade das acções militares. Foram meses seguidos de pressão contínua, em deficientes e confrangedores acampamentos, sempre à espera do alvorecer e consequente partida diária para a frente dos trabalhos de engenharia, com a sensação permanente de sermos observados por um inimigo invisível à espreita da sua oportunidade para actuar, como aconteceu. E assim, os maçaricos/meninos tornaram-se valorosos e valentes soldados, maduros e experientes, revelando-se bravos e decididos em situações muito difíceis, arriscando a vida quer em combates debaixo de fogo, quer em acções de detecção e levantamento de minas, ganhando o temor e o respeito dos nossos adversários, que nos passaram a evitar. A posterior deslocação da Companhia para a região do Dinge/Tchivovo em missão de quadrícula militar, constituiu como que um prémio por todos merecido. Foi então possível retemperar forças e para além da actividade operacional normal, confraternizar e criar laços de amizade que perduraram até hoje, devendo por isso também recordarmos os bons momentos de convívio, que por participação e iniciativa de todos conseguimos obter. É legítimo poder-se afirmar, que pelo empenhamento e acção da CCaç 2739 constituímos uma pequenina parcela da história da Guerra Colonial de Portugal em África. A mim, que tive o privilégio e o maior orgulho de vos comandar, cabe enaltecer o vosso comportamento e altruísmo, pedindo que saibam transmitir aos vossos familiares e vindouros os episódios e as experiências por que passaram, os novos conceitos de vida adquiridos, mas essencialmente os valores morais que vos nortearam, destacando os princípios da lealdade e bravura, que por terem sido reforçados em condições limite únicas e adversas, mais valorizados se tornaram. Sem deixar de prestar a minha sentida homenagem, aos que saudosamente nos deixaram, a todos vós sem excepção vos saúdo e revejo, por serem merecedores deste meu pequeno testemunho de reconhecimento e gratidão. Gaia, 10 de Outubro de 2008 Rui Fernando Ribeiro de Lucena Coutinho Coronel de Infantaria |